하루의 14시간 이상을 꼬박 자면서 보낸 지 일주일 정도가 지난 후에야 조금씩 기운을 차렸고, 미뤄둔 일을 시작하자 깊고 긴 잠에서 헤어나올 수 있었다. 왜 그렇게 잠이 많이 왔던 것일까. 그 음침한 시간은 오랫동안 미스터리로 남아 있었다. 그때가 떠오른 것은 친구와 수다를 떨던 중 이 이야기를 들은 직후였다.

“요즘 너무 잠을 많이 자서 병이 있나 싶어 병원에 갔더니 의사가 이렇게 말하더라. ‘힘든 일이 있나 봐요. 현실을 좀 회피하고 싶은가 보다’.”친구는 그 말을 듣고 눈물이 날 뻔했다고 했다. 아차. 내가 그때 많이 자고 싶었던 것도, 눈뜨기 싫어서 다시 애써 잠을 청했던 것도 혹시? “만병의 근원이 스트레스”라는 말은 와 닿지 않았는데 “마음이 아파 잠을 많이 잔다”는 말은 굉장히 공감되었다.

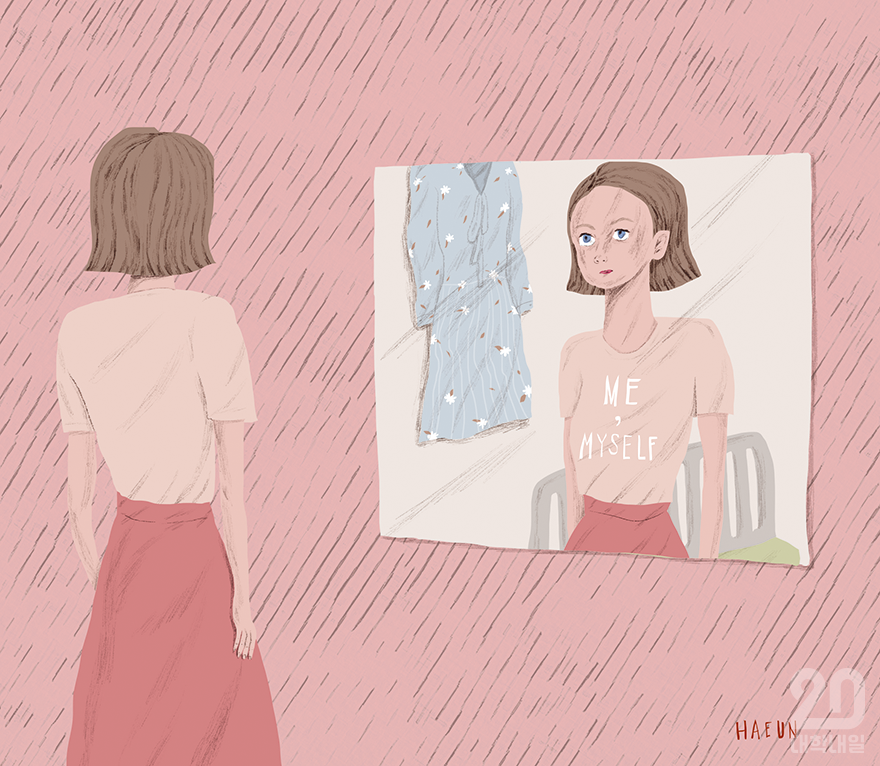

몸이 말을 걸어왔던 때를 생각해보았다. 20대 초반, 입에 먹을 것을 쑤셔 넣던 때가 있었다. 터덜터덜 돌아오는 어떤 날엔 피자도 먹고 싶고 치킨도 먹고 싶었다. 느끼한 음식을 먹다 보면 라면도 먹고 싶었고 탄산음료도 먹고 싶었다. 편의점에 들러 과자를 가득 사서 뜯다 보면 거북할 정도로 배가 불러 토하는 날도 있었다. 그게 섭식장애의 한 종류라는 건 나중에야 알았다.

정글의 보잘것없는 초식동물같이 스스로가 느껴지던 취준생 때, ‘완벽주의자’라는 말을 비아냥 조로 들을 정도로 계획하는 것을 좋아했고 모든 것을 제어할 수 있길 원했다. 후에 심리학 서적을 읽으면서 그런 강박적인 성향이 섭식장애로 이어지는 경우가 많다는 것을 알았다. 몸에 대한 왜곡된 인식뿐 아니라 외로움이나 현실에 대한 불만족 같은 부분의 고민이 섭식장애로 이어지는 경우가 많다는 것도.

마음을 채울 수 없어서 입이라도 채우고 싶었던 거였구나. 섭식장애가 나았다고 말하는 사람 중에는 그 비결로 ‘스스로에 대한 칭찬일기를 쓰면서부터’ ‘사랑과 안정을 주는 애인을 만나고부터’ ‘가족의 관심과 배려를 받기 시작하면서부터’ 같은 심리적 이유를 드는 경우가 많았다.

“사람 몸 중에 가장 스트레스에 취약한 곳이 어딘지 알아요? 바로 장입니다.”

1년이 지나 철심을 뽑으러 같은 병원에 입원했을 때도 1주일 동안 화장실에 가지 못해 또 굴욕의 관장 신세를 져야 했다. 남편은 자신도 딱 한 번 그런 경험이 있다며, 군대에 처음 갔을 때 2주간이나 화장실에 가지 못했다고 했다. 그처럼 군대에 온 지 얼마 안 되는 남자 중엔 변비에 걸리는 사람이 많다고 한다. 내가 아파지자 아픈 사람의 사연도 많이 알게 되었다. 환자를 만나러 오는 사람들은 자연스럽게 자신이 아팠던 이야기를 한다.

“원형탈모가 너무 심했어. 약을 먹고 발라도 낫지 않던 게 퇴사하자마자 쑥쑥 나더라.”“고시 준비를 할 때 위염이 너무 심했어.”

“실적 압박을 많이 받았는데, 어느 순간 한쪽 얼굴이 움직여지지 않더라고.”

“딸 육아를 대신 해주다가 어느 날 공황장애가 와버렸어.”

스트레스를 오랜 기간 받으면 몸은 건강에 문제를 일으키는 호르몬의 습격을 받는다. 불안이나 두려움이 면역 체계를 약하게 해서 문제를 일으키거나 스트레스를 줄이려는 수단으로 현실을 회피하게 하는 몸의 방어적 작용을 가져오기도 하는 것이다. 머리가 스트레스에 반응할 때 내장도 같은 신호를 받으며, 극심한 스트레스를 받는 사람은 그렇지 않은 사람에 비해 복통을 앓을 가능성이 3배나 높다는 연구 결과도 있다.

천양희 시인의 시 「밥」에도 비슷한 내용이 나온다.

외로워서 밥을 많이 먹는다던 너에게권태로워서 잠을 많이 잔다던 너에게

슬퍼서 많이 운다던 너에게

나는 쓴다.

궁지에 몰린 마음을 밥처럼 씹어라.

어차피 삶은 너가 소화해야 할 것이니까.

밥그릇은 우리 앞에 매일 새로이 놓인다. 가끔 어떤 밥은 너무 딱딱해서 목이 막히지만 어쩔 수 없지. 물을 마셔가며 꼭꼭 씹는 수밖에.

원문: 정문정의 브런치