1. 비즈니스 회화: 링글

선생님과의 수업도 매끄러웠다. 40분이라는 시간을 어떻게 채우나, 처음엔 부담스러웠는데 선생님과 질의응답을 하며 내가 말한 문장을 더 교양 있고 수준 높게 바꿔주는 걸 보자니 시간이 화살처럼 지나갔다. 1시간이었으면 좋겠다 하고 내심 바랄 정도로.

- 선생님들이 취소했다. 배정받은 선생님들이 두 번 정도 취소했는데, 멍 때리다가 취소되었다는 이메일 보고 당혹스러웠던 적이 있다. 하지만 이건 내 실수이기도 한 게, 여유를 두고 선생님과의 수업을 예약하지 않고 늘 촉박하게 수업 예약을 했다. 일부러 텀을 1주일가량 두고 수업을 예약하자 아무 문제 없었다.

- UX/UI적으로 더 발전할 수 있는 사항이 눈에 보였다. 예를 들어 어떤 버튼이 가려서 잘 안 보인다거나, 텍스트가 많아서 가독성이 떨어진다거나, 이미지로 디자인해서 넘어가도 될 부분을 또 텍스트로 강조한다거나, 영어 폰트가 올드해 보인다는 등. 사실 이건 강습에 하등 영향을 끼치지 않는 분석이라 큰 단점도 아니다.

2. 영어 표현 및 발음: 원서 독해, 넷플릭스 활용

남자친구는 투자에 관심이 많은 나를 위해 영어 원서로 세계 거시 경제 및 주식 투자에 관한 책을 추천해줬으나 미안하지만 한 페이지도 읽지 않았다. 심각하게 재미도 없고 어려워 보여서. 언젠가는 읽겠지 하는 한 가닥 희망이 있긴 하다. 그리고 본인도 현재 원유투자로 인해 돈을 좀 잃었기에…ㅎㅎ

넷플릭스는 콘텐츠들의 홍수다. 나는 한국 드라마를 안 본 지 5년이 넘었기에, 자연스럽게 영미권 드라마나 TV쇼, 영화로 손이 갔다. 섀도잉(shadowing)까지는 아니어도 영어 자막을 가끔 끄고 보거나, 영어 자막을 켜고 자막에 나오는 표현을 외워보려고 노력하다 보면 재미도 있고 배우들이 말하는 영국식·미국식 억양에 노출이 되어 저절로 물들던 프랑스식 억양이 싹 사라진다.요즘 본 영국 드라마로는 〈프로이트의 살인 해석〉이 있다. 스토리 자체는 산으로 가서 추천하지 않지만 영국식 영어에 미국식 자막이 따로 달리는 게 정말 재미있었다. 미국식-영국식 표현이 상당히 다르다는 증빙. 또 싱가포르 동료들이 그렇게 노래를 불러대서 딱 1회 보았던 〈사랑의 불시착〉이 있다. 이때는 영어 자막을 켜고 어떻게 번역했는지 중점적으로 살폈다. 미국 콘텐츠로는 〈캐치 미 이프 유 캔〉 〈포레스트 검프〉 등 명작 반열에 오른 영화를 주로 소화했다.

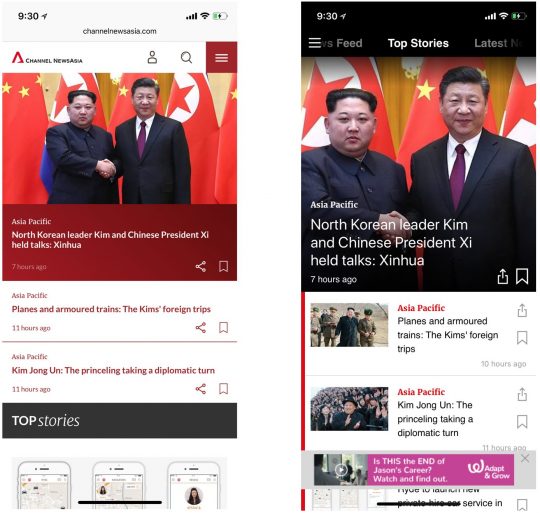

3. 미디엄, 채널뉴스아시아 등 영어 기사 독해

여러 트렌드를 다루는 미디엄도 영어 공부를 위해 주목하는 채널 중 하나다. 미디엄은 브런치와 굉장히 비슷한 플랫폼이다. 양질의 활자형 콘텐츠를 지양하는 곳이다. 미디엄 내에서 특정한 토픽을 검색해서 그 토픽 관련 전문가 및 준전문가가 적어 내놓는 여러 이야기를 영어로 읽다 보면 업계 현황도 알고 영어 실력도 조금은 느는 느낌이 든다.

전문 기사처럼 딱딱하고 어려운 용어를 쓴다기보다는 정말 브런치처럼 친근하고 정보를 공유하는 옆집 언니오빠들의 톤&매너라 거부감이 적었다. 내가 팔로우하는 토픽은 실로 여러 가지다. Race, Product Management, Remote Work, Business, Equality, Startup, Pets, Future, Culture, Movie, Mindfulness 등…. 큰 관심이 없는 분야인 health, Development, Cryptocurrency, Music, Coronavirus, Finance 등은 관심 주제로 설정하지 않았다.

마치며

무조건 재미있게, 무조건 오래 할 수 있는 것. 인내심이 적은 나에겐 중간에 포기하지 않고 '무조건 오래'할 수 있는 것이 가장 최우선이다. 재미가 없으면 아무리 비싸고 양질의 콘텐츠이고 남들이 쓴 리뷰가 좋다고 해도 결국은 손을 놓게 되더라.

영어 공부를 안 하니까 토익 만점이 나오는, 이상한 영어 교육의 세상에서 오랜 세월을 보냈었다. 영어는 끝이 없다. 아마 내가 원하는 '원어민급 실력'에 도달하기는 불가능할지도 모른다. 그러나 우직하게 한 걸음씩 뗄 때마다 배움이 깃들길 바라며 오늘도 재택근무가 끝나면 재미 반 기대 반 영어 공부를 해본다.

원문: 가름의 브런치