지난 글 「SNS만 보면 모두 잘사는 것처럼 보이는 이유」에서 2020년 현재의 SNS상에서 우리가 느끼는 박탈감의 허상을 이야기했다. 사실 다들 살기 팍팍하다는데, 너무 좌절만 하고 살기엔 세상에 재밌는 게 너무 많다. 아직 좌절하기엔 이르다. 그럼에도 명품을 사거나, 해외여행을 가고, 외제 차를 사는 비율이 매우 높아진 것은 사실이다.

놀랍게도 명품에 대한 소비는 10–20대에게서 그리 멀지 않은 문화다. 차이가 있다면 요즘 친구들은 자기가 본격적으로 돈을 모아 명품을 산다는 것이다. 이 배경에는 지난 7년 사이 최저임금이 76%가량 올랐다는 점을 간과해선 안 된다. 최저임금의 상승은 편의점, 식당, 카페 등 비교적 비숙련 노동자가 일하기 쉬운 환경에 노출된 근로소득자들에게 꽤 높은 처우 개선을 만들어냈다.

최저임금이 오른 만큼 비숙련 노동 일자리의 수는 줄었지만, 일단 고용된 근로자들에게 주휴수당을 포함하면 시간당 1만 원이 넘는 소득을 안겨준 건 사실이다. 짧게 일하고도 명품 가방, 옷, 액세서리를 구매할 수 있는 충분한 환경이 갖춰지고, 구찌와 같은 명품 브랜드에서 앞다퉈 MZ세대를 겨냥한 제품을 내놓으면서 저연령 1020 명품시장의 규모가 커졌다.

사람들이 여행을 가기 쉬운 환경이 되면, 가까운 나라부터 먼 나라로, 패키지에서 시작하여 자유여행으로 떠난다. 그런 측면에서 2015년 엔저 정책을 고수했던 아베의 환율 정책이 한국인들의 일본 여행을 이끌었으며, 때맞춰 등장한 LCC 회사들이 앞다투어 단거리 노선을 늘리고 저가 티켓을 뿌리면서 주말 밤도깨비 일본 여행가는 사람이 늘어났다.

일본, 중국, 홍콩을 거처, 동남아, 유럽, 미주에 이르기까지 사람들의 여행반경은 넓어졌고, 그 환경도 보다 용이하게 발전했다. 해외 나가서 명품 소비를 위해 결제하는 카드 활용환경도 좋아졌음은 물론이고, 해외 마케팅을 북돋는 카드사들의 경쟁에 더 가열차게 소비는 늘어갔다. 무엇보다 사람들의 소득은 크게 늘지 않았으나, 상대적으로 환율이 낮아지고 여행비용이 줄었다는 점이 이전보다 여행을 쉽고 편하게 갈 수 있는 환경으로 만들었다.

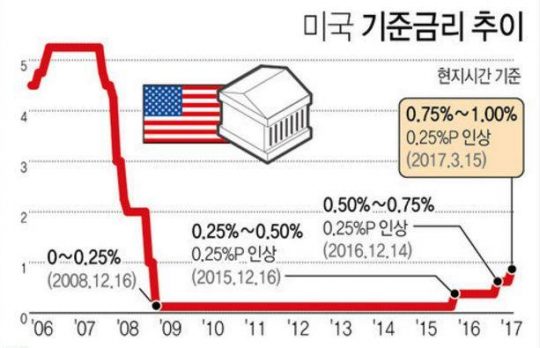

돌아와서, 이렇게 모든 재화와 서비스가 싸게 이용 가능했다는 것은 물가가 크게 오르지 않았다는 것을 의미하기도 한다. 근로자의 임금은 크게 늘지 않았지만 꾸준히 올랐고, 물가 역시 크게 오르지 않은 상황에서 시장은 장기 저금리 기조를 유지하며 화폐가 끊임없이 풀렸다. 재밌게도 우리나라의 저금리 기조는 당연히 미국의 저금리 기조에 연동해 발동되었는데, 미국과 한국의 부의 이동은 다른 양상을 펼쳤다.

미국에서 풀린 달러화는 그대로 미국의 경제부흥을 이끌었다. 2010년대 이후 실리콘밸리에서 시작한 그레이트 아메리카를 만드는 IT 초강대국으로의 발돋움은 미국 나스닥 지표만 보아도 알 수 있다. 덕분에 고용은 늘었고, 우리가 익히 들어 알고있는 페이스북, 아마존, 넷플릭스, 구글, 마이크로소프트 등 초대형 IT기업들을 세계적인 반열에 올려놓았다.

이런 현상이 만들어낸 비극은 가구소득 대비 서울 아파트 가격의 비율을 의미하는 PIR을 50% 이상 올려버렸다는 것이다. 2020년은 현재 진행형이므로 제외된 수치임을 감안한다면 그 이상이다. 세태는 결국 변해버리고 말았다. 방 한 칸 얻어서 차곡차곡 모아서 두 칸 세 칸, 월세, 전세, 자가 넘어가는 것은 꿈도 꾸기 힘든 시대가 되어버렸다는 것이다.

점점 사람들은 쉽고, 단순하게 행복을 누릴 수 있는 쪽을 선택한다. 요즘 어렵다고 하지만, 예전에도 내 집 마련은 어려웠다. 그러나 똑같이 가지기 어려웠던 명품, 외제 차, 해외여행은 더 가까워졌고, 집은 멀어졌다. 누가 집을 선택할까?

2020년 여름을 달궜던 2030의 부동산 영끌 랠리는 어쩌면 영원히 다시 보기 힘들지도 모른다. 사다리가 치워진 한국은 이제 현재를 즐기며 미래를 잊는 세대와 미래를 담보 잡아 오래 젊음을 즐기지 못하는 세대로 나뉠 것이다. 누구도 승자가 없는, 집은 멀고 명품은 가까운 요즘 친구들의 삶이다.

원문: 글쓰는 워커비의 브런치

이 필자의 다른 글