소위 1,000만 영화가 쏟아져 나오며 잊을만하면 등장하는 스크린 독과점 이슈에 대한 논란도 어김없이 떠올랐다. 자주 나오는 이슈인 만큼 여러 가지 의견이 첨예하게 대립하는 ‘스크린 독과점’은 도대체 무엇일까?

영화부터 이해하자

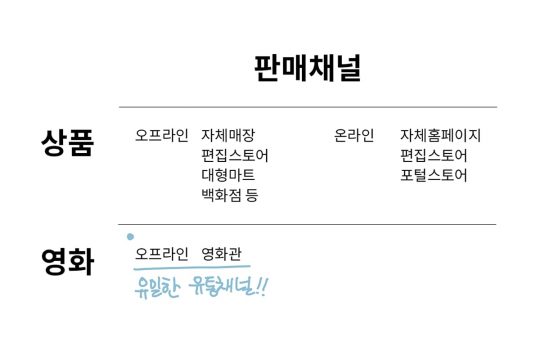

스크린 독과점 이슈는 여러 해를 거치며 다양한 이해관계자가 얽힌 일종의 거대 담론에 가까워졌다. 이것을 이해하려면 우선 영화라는 콘텐츠의 특성부터 살펴볼 필요가 있다.

하지만 영화는 여전히 오프라인 유통망의 파괴력이 압도적이며 관객들에게 평가받을 수 있는 시간이 대단히 한정적이다. 수요일에서 목요일 사이에 개봉하는 대부분의 영화는 한 주 뒤 새로운 영화가 개봉하기 전까지 기껏해야 7일 정도의 기간 안에 관객들의 눈도장을 받아야 한다. 이처럼 ‘영화관’이라는 특정 유통채널에 강력하게 종속된 영화 콘텐츠의 본질을 이해한 후 상영관 독과점 문제를 바라보는 것이 좋다.

그래서 문제는 무엇인가

일단 영화 콘텐츠의 특성을 알았다면 표면적으로 스크린 독과점 문제를 이해하는 것은 어렵지 않다. 한정된 상영관에서 다수의 영화가 상영되어야 하다 보니 어떤 영화는 많은 수의 상영관을 배정받고, 어떤 영화는 그렇지 못하다는 사실이 이 문제의 핵심이다. 그리고 많은 수의 상영관을 배정받는 영화는 대부분 큰 규모의 자본이 들어간 영화, 대형 배급사가 배급하는 영화인 경우가 대다수라는 것이 좀 더 깊은 부분이다.

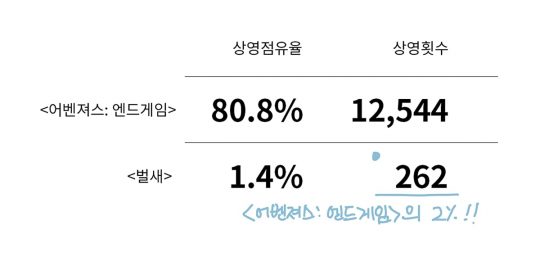

그렇다면 전 세계에서 40여 개의 상을 수상하며 2019년을 뜨겁게 달궜던 한국독립영화, 〈벌새〉의 성적표는 어떨까? 8월 29일 홀로 개봉한 〈벌새〉는 하루 전인 8월 28일 개봉한 〈유열의 음악앨범〉을 제외하면 이렇다 할 경쟁작도 없었다. 감히 뽀통령의 수준과 배짱엔 못 미치더라도 어느 정도 분전할 수 있는 조건 아닌가? 하지만 특별한 어려움이 없는 조건에서도 〈벌새〉의 개봉일 상영점유율은 1.4%, 상영 횟수는 262회로 〈어벤져스: 엔드게임〉의 2%에 겨우 미치는 수준이다.

왜 이것이 문제인가?

지금까지 ‘문제’ 그 자체에 대해서 알아봤다면 이제 이것이 ‘왜’ 문제인지를 알아볼 필요가 있다. 스크린 독과점이 큰 문제가 되지 않는다는 측면에서는 영화관 또한 영리를 추구하는 회사이기에 더 많은 관객이 보려고 하는 영화를 더 많이 트는 건 당연하다고 얘기한다. 이 부분에 충분히 동의한다. 영화 콘텐츠는 순수예술이 아닌 산업의 속성이 다분하기에 올림픽처럼 〈어벤져스: 엔드게임〉과 〈벌새〉를 동일한 숫자의 스크린에서 틀어야만 옳은 것은 아니다.

하지만 모든 것이 과유불급이듯 이런 대형 영화관 체인과 배급사들의 영리 추구가 어느 수준을 벗어나게 되면 관객들의 선택권에 대한 문제가 불거질 수밖에 없다. 마니악한 주제의 독립영화에 비해 화려한 히어로영화를 보고 싶은 사람이 더 많은 것은 어쩌면 당연하다. 하지만 누군가는 자신의 취향에 맞는 다양성 영화를 보고 싶어도 볼 수 없다면? 스크린 독과점은 일반 관객들에게서 영화를 선택할 수 있는 권리를 강제로 박탈한다는 점이 문제다.

직장인 ‘준호’로 알아보는 예시하지만 스크린 수가 적기는 해도 영화가 상영되는 상영관과 시간을 찾아가면 될 일 아니냐는 반문도 생각해볼 수 있다. 여기 서울에 거주하고 영화를 좋아하는 가상의 인물 ‘준호’가 있다고 가정해보자. 평일 동안 역삼역에 있는 사무실에서 근무하고 저녁 7시에 퇴근하는 평범한 직장인이다. 준호는 이번 주에 칸에서 각본상을 수상한 영화 〈A〉를 보고 싶다.

이 상황에서 영화 〈A〉를 보지 않은 것은 단순히 준호의 선택일까, 아니면 적정 수준 이상의 스크린을 확보하지 않은 영화관의 영향일까? 물론 둘 중 하나가 100%라고 말할 순 없겠지만 분명한 것은 준호의 영화 선택권은 후자의 영향을 받았다는 사실이다. 그나마 서울은 한참 나은 수준이다! 이 예시가 너무 비약적이라고 생각하는가? 지금 당장 영화관 예매 페이지를 켜본다면 오히려 순화된 쪽이라는 것을 인정하게 될 것이다.

영화 산업 선배들의 고민

충무로보다 영화 역사가 오래된 미국, 프랑스, 독일 등에서는 이런 스크린 독과점 문제에 대해 이미 규제를 가하고 있다. 특히 수십 년 전 헐리웃의 산업 지형도 자체를 바꿔버린 파라마운트 판결4은 국내 스크린 독과점 문제가 언급될 때마다 단골로 등장하곤 한다.하지만 개인적으로 대기업들의 수직계열화 그 자체가 이 문제의 핵심이라고는 생각하지 않는다. 지금의 충무로에는 오히려 독일이나 프랑스처럼 한 영화의 최대 상영 회차를 30–40% 수준으로 제한하는 규제가 필요하다고 생각한다. 사족을 붙이자면 최근 〈겨울왕국 2〉의 스크린 독과점 이슈 때는 마치 해외 대형 배급사가 스크린 독과점의 주범인 것처럼 언급된 사례가 있었지만, 한 명의 관객 입장에서는 내로남불에 가깝다고 본다.

〈겨울왕국 2〉이 상영점유율 63%로 확실히 독과점에 가까운 수치를 기록하긴 했으나 전편이 올린 기록적인 스코어를 감안한다면 〈백두산〉이 기록한 44.5%나 〈극한직업〉이 기록한 45.8%의 상영점유율도 남 욕할 수준은 아니다. 지금은 잘못의 책임소재를 따지기보다는 전반적인 상영 시스템을 어떻게 고치는 것이 가장 옳은지 함께 고민해야 한다.

결론

앞서 살펴본 예시를 근거로, 스크린 독과점은 명확히 문제로 봐야 한다는 게 내 입장이다. 무엇보다 대형 배급사와 영화관 체인들이 원하는 영화를 마음대로 트는 게 관객들의 선택권 문제에만 영향을 준다고 생각한다면 큰 오산이다. 영화는 산업인 동시에 예술이기에 ‘다양성’에 대한 이슈를 내포한다.

단순히 돈이 되는 영화만을 찍어내고 다양한 영화를 관객들이 선택할 기회조차 박탈한다면 5년 뒤, 10년 뒤에는 좋든 싫든 한두 가지 주제에 국한된 천편일률적인 영화들을 보게 될지도 모른다. 관객은 물론 충무로 전체를 위해서도 스크린 독과점은 해결해야 할 문제다.

원문: 맑은구름의 브런치

각주

- 인터넷을 통해 각종 미디어 콘텐츠를 제공해주는 서비스.

- 특정 기간 전체 스크린 중 한 영화가 상영된 스크린의 비율.

- 특정 기간 전체 상영 회차 중 한 영화가 상영된 횟수의 비율.

- 1948년 미국 법원이 할리우드 메이저 스튜디오가 소유한 극장을 분리하도록 한 판결.

이 필자의 다른 글