1.

경제 전망이 어둡다. 제로 금리로 돈이 넘쳐 나던 시절의 호황기는 인플레이션 위기로 제동이 걸리고, 미국을 중심으로 한 금리 인상이 시장 자체를 얼어붙게 하고 있다. 높아진 금리에 가계 대출의 부담은 증가하고, 대출 길이 막힌 부동산 시장은 잔뜩 움츠러들었다. 모두들 경기가 안 좋다는 이야기를 반복한다.

이전보다 1인당 GDP도 높아졌고, 생활은 더 윤택해진 것 같은데 사람들은 살기 더 팍팍해졌다. 자살률은 OECD 중 1등이고, 출산율은 압도적인 꼴찌다. 현실도 미래도 어둡다는 반증인 셈이다. 그야말로 위기다. 왜 이런 일이 생긴 걸까?

2.

많은 사람들이 돈을 흥청망청 소비해서 위기가 왔다고 이야기하지만, 사실 소비는 죄가 없다. 나는 어제 들른 약국에서 만 원으로 감기약을 샀다. 그 돈으로 약사님은 집 앞 칼국수 가게에서 식사를 하실 것이고, 그 돈으로 칼국수 가게 사장님은 태안의 해물 가게에서 바지락을 구해 올 것이다. 만원은 소비라는 행위를 통해 돌고 돌면서 각 경제 주체들이 가치를 생산할 수 있도록 해준다. 소비가 돌아야 생산도 느는 법이다.

그럼 사람들은 언제 소비를 할까? 간단하다. 원하는 것이 생기고, 주머니 사정이 좋아지면 소비를 한다. 곧 카드값으로 사라질 월급이라도 들어온 그날에는 든든한 마음에 치킨 하나 살 수 있는 게 우리 삶이다. 소비가 줄었다는 얘기는 사람들이 원하는 것이 없어졌거나, 주머니 사정이 안 좋아졌다는 뜻일 것이다.

원하는 것이 줄어들지는 않는 것 같다. SNS에 돌아다니는 무수한 행복한 삶의 모습들은 시샘과 부러움을 먹고 자란다. GDP가 높아지고 생활 수준은 분명히 올랐으니 이왕이면 큰 집, 이왕이면 더 큰 차를 원한다. 실제로 미국도 집의 평수가 1980년대 보다 2010년대가 1.5배 더 늘었다. 전체 경제 규모가 커지면서 사람들이 원하는 것의 수준도 높아질 수밖에 없다.

3.

문제는 결국 주머니 사정이다. 전체 경제 규모는 늘었지만, 늘어난 부가 제대로 분배되지 못하면서 상대적으로 사람들의 삶을 궁핍해졌다. 대량 생산된 공산품들이 대량 소비되려면 부의 분배가 필연적으로 수반되어야 한다. 그러나 자본을 잠식한 소수가 소비자들의 손에서 구매력을 앗아감으로써 자신들의 생산품에 대한 수요마저 없애버렸다.결과적으로 포커 게임에서 시간이 지날수록 소수의 플레이어에게 칩이 집중되듯이, 다른 국민들은 돈을 빌려야만 게임에 계속 참여할 수 있었다. 그러다 빌릴 수 있는 돈이 한계에 다다르면 판은 무너지게 된다.

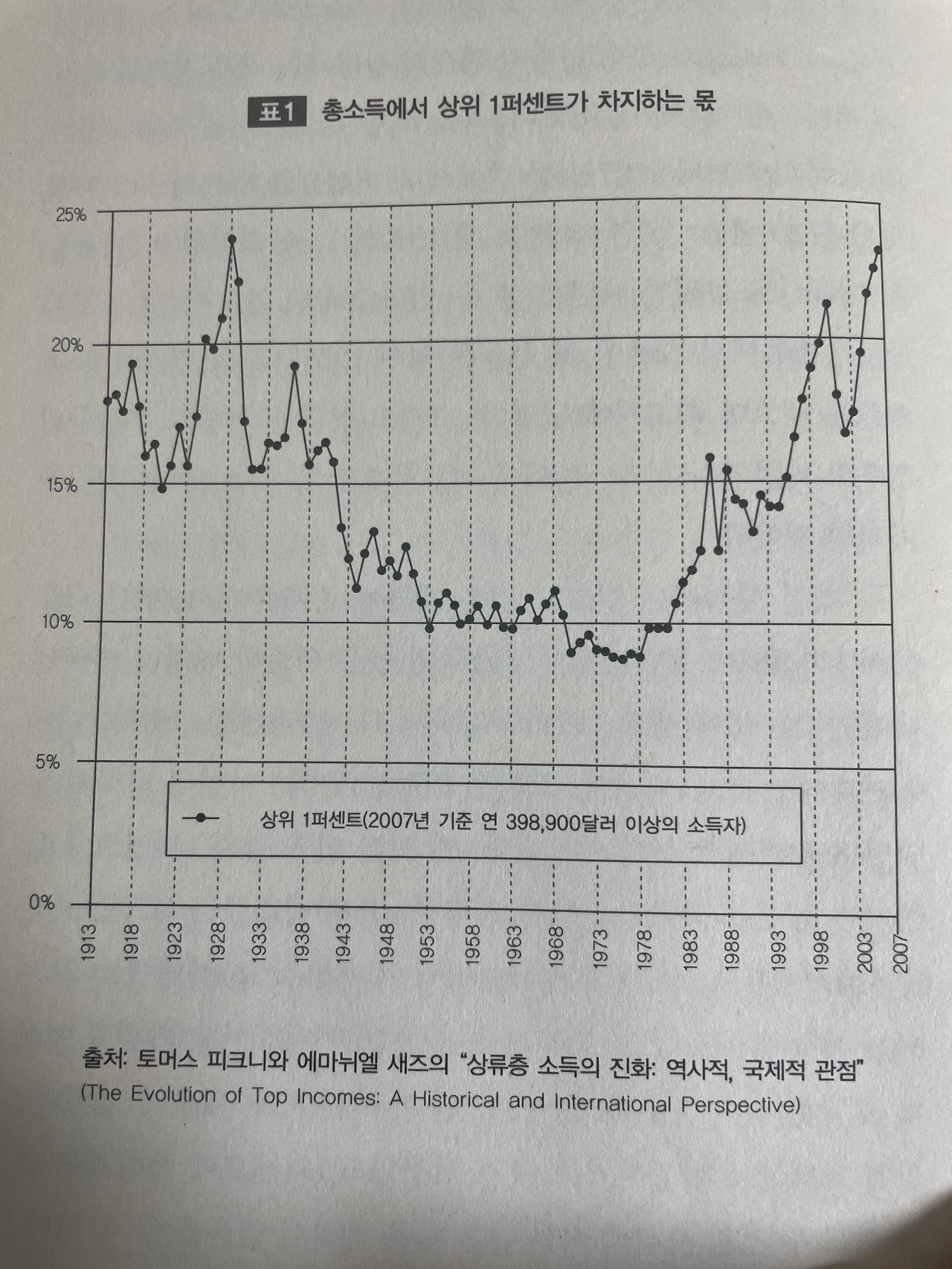

사람들은 실업했고, 재취업하더라도 상대적으로 낮은 임금에 만족해야 했다. 원하는 것과 주머니 사정 사이의 갭은 가격만 높아진 부동산을 통한 대출로 채워졌다. 그렇게 다시 소수에게 부의 집중이 가속화되었다. 다시 1%의 상위 그룹이 23% 이상의 수입을 독차지하게 된 2008년, 결국 리만브라더스 사태와 같은 대불황이 찾아왔다. 이는 결코 우연이 아니다.

그렇게 금융이 살고, 부동산이 오르고, 주식이 올랐다. 경기는 회복된 것일까? 하지만 실물 경제가 좋아지려면 임금이 올라서 소득이 늘고, 그래서 소비가 늘어야 한다. 그러나 두 번의 경제 불황을 겪고도 우리는 깨닫지 못했다. 1990년대 이후 주식과 부동산이 경제 상황을 대변하는 지표처럼 되어 버렸지만, 실질적으로 이 둘은 내가 방금 사 먹고 지불한 치킨값처럼 구성원들 간의 생산을 증폭시키는 효과는 보이지 않는다. 그저 장부상에 남아 삶과 괴리된 '부의 숫자'로 존재할 뿐이다.

4.

우리 경제는 성장했다. 사람들은 삶이 더 좋아질 거라고 기대했다. 그러나 부는 소수의 몇 사람에게만 집중되었고, 실질적인 임금은 떨어졌다. 사람들 사이에서 돌고 돌아야 하는 돈은 투자와 부동산에 묶여 더 큰 빈부격차를 만들 뿐이다. 한 사람이 벌어서 살기 힘드니 맞벌이가 늘고, 안 그래도 적은 일자리에 구직자는 많으니 청년들의 취직이 힘들어진다.

취직해도 내 집 마련이 어려운 이유도, 출산율이 급락하고 삶이 더 팍팍하다고 느껴지는 모든 이유도 제대로 된 임금을 주는 직업의 수가 현저히 줄어든 이 불평등의 구조에 있다.

그렇다면 우리는 무엇을 할 수 있을까? 이 책의 저자는 10년 전 이렇게 주장했다.

- 일정 금액 이하의 소득을 가진 사람에게는 보조금을 주는 '역소득세'를 도입한다.

- 탄소세를 부과해 저소득층에 영향이 큰 기후변화에 대응하도록 유도한다.

- 부자들의 한계 세율을 적어도 50%까지는 인상하고, 금융 소득에도 근로 소득과 동일한 세율을 적용한다.

- 실업자에게 생활비를 대주는 대신, 재취업하면 1년간은 기존 임금의 90%까지 보전해 주는 재고용 대책으로 삶의 질 하락을 막는다.

- 소득에 따른 학교 바우처를 제공한다.

- 학자금 대출을 의료보험처럼 펀딩화해서 많이 버는 사람은 많이 내고, 적게 버는 사람은 덜 내는 차등제를 도입한다.

- 전 국민 메디케어를 도입한다.

- 도서관이나 공공의료와 같은 공공재 활용을 주도한다.

- 마지막으로, 정치가 깨끗해져야 한다.

그러나 지난 십 년 동안, 세상은 저자의 바람과는 정반대의 길을 걸어왔다. 그리고 다시 대출의 임계점에 다다랐다. 100년 전에는 묘책이었던 제로 금리도 어려워졌고, 돈 찍어내서 받쳐주는 정부는 인플레이션 때문에 시도도 할 수 없게 되었다. 그러니 지금이 자본주의의 세 번째 위기가 아닐까.

역사 속에서 자본주의는 늘 극단적인 순간에 노선을 수정하여 생존해 왔다. 그 과정이 순탄치만은 않았다. 부디 이번 변화에 선량한 이웃들이 덜 고통스럽기를 바랄 뿐이다.

원문: 이정원의 브런치

이 필자의 다른 글 읽기